「老人家,您叫什麼名字?」時隔近八個月,82歲的阿茲海默癥患者楊銅脫口而出,在場的人發出了一陣驚嘆!去年9月21日術前問診,楊銅還想不起來自己的名字、年齡以及有幾個孩子。此次復診,他有意識拿小紙條,記下醫生的名字與電話,「說明他內心知道自己生過病,有人幫他解決病痛,他心懷感恩。」楊嵐分析道。

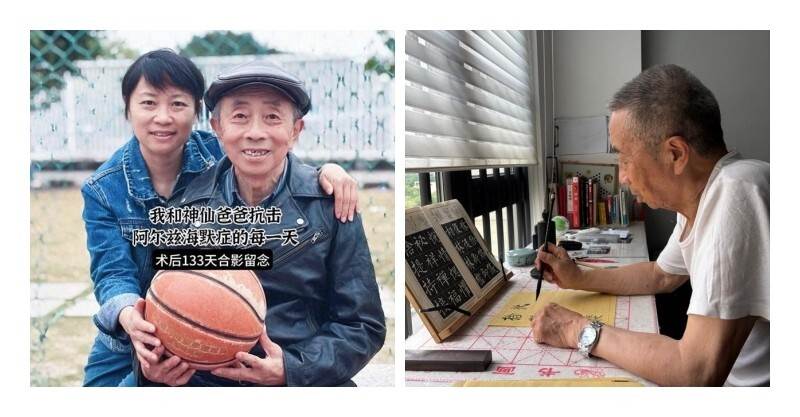

她在受訪時直言,毫不猶豫帶父親做這個手術,因為她覺得,「一個人沒有尊嚴地活在這個世上,是痛苦的。爸爸是自發捐贈遺體的人,一定不希望自己像行屍走肉。」變化在陸續發生,術後第51天,父親能睡整晚的覺了;第63天,能大小便自理;第103天起,開始每天打籃球…「三分靠手術,七分靠家屬照護」,這是楊嵐貼身照護的心得。在她看來,對于阿茲海默癥患者,家人的照顧與護理、甚至比手術和藥物更重要。

去年9月,確診阿茲海默癥四年多,楊銅的病情進展到中重度階段,不認識家人、大小便失禁,晚上頻繁起來,一家人都睡不好。朋友的一通電話讓楊嵐得知,可以透過手術治療阿茲海默癥。次日,她馬上回到老家貴州,「如果手術能有一線機會,我都願意去試一下。」楊嵐清楚地記得,手術安排在9月30日,做完手術48小時候,楊銅能認出女兒,術後三天,楊銅可以生活半自理,早上醒來第一句話是「我要刷牙。」此前,他已一年多沒有主動刷牙。

但好轉跡象持續不長,術後一周左右,楊銅又回到了術前狀態,「中間還出現了螺旋式下降(重癥)」。不過楊嵐相信醫生、沒有放棄,繼續貼身照護父親。轉折出現在術後第51天,楊銅終于能睡一整晚的覺。楊嵐母親感慨道:「多麼希望這是日常啊。」楊嵐將這個特殊的節點形容為「奇蹟的開始」。

術後第63天,楊銅恢復了大小便自理;第100天,他在女兒的鼓勵下,拿著蓮蓬頭自己淋浴;第103天,他開始打籃球。「這是場景激發記憶的開始。」楊嵐回憶,年輕時父親在學校當教師,經常打比賽,因此形成了肌肉記憶。術後第103天,父親看到外孫在打籃球,但總投不進,便脫下外套上場教外孫打。

在照護的過程中,楊嵐將自己的角色定位為「爸爸的生活教練」。她目睹父親患病後,尊嚴被一點點奪去,每天都承受打擊,但不願讓親人知道,所以活在自己的世界裡。

文章未完,點擊下一頁繼續